|

|

東福寺 南門から・・・

参道には荘厳院・桂昌院・願成寺が立ち並んでいます。 |

参道を進み六波羅門へと・・・

六波羅門は寺内最古の建築物のようで重要文化財になっています。 |

|

|

三門・・室町時代に足利義持によって再建されました。現存する禅宗寺院の山門としては日本最古のもので国宝に指定されています。

楼上内部には諸仏が並び、天井や柱には極彩画が描かれています。

特別公開されていましたが、仏像にはあまり興味がないので

スルーです |

扁額 「玅雲閣」は足利利義の持筆 |

|

|

三門前の思遠池・・池を埋め尽くす蓮

咲いていたら見事だったでしょうネ |

三門から本堂を・・・ |

|

|

本堂(仏殿兼法堂)

昭和9年築の重層入母屋造

特別公開されていましたが、こちらもスルー |

東福寺方丈 「八相の庭」と通天橋拝観です。拝観料は1000円

方丈廊下から東庭を・・・

東庭の表しているものは星座の「北斗七星」で、それを円柱、

白川砂、苔、背後の二重生垣は天の川を表しています。 |

|

|

方丈庭園・南庭

三神仙島(蓬莱、瀛洲、壺梁)には、6mほどの長い石を、

立石とのバランスをとりながら横に寝かせて表現されています。

思賜門、方丈とその先には五山と手前の渦の前は八海と・・・ |

斜線上に苔と白川砂の仕切りが見事!! |

|

|

方丈廊下から西庭を・・・

サツキの切込みと砂地とを葛石で方形で区切り、

大きく市松模様図案化されています |

方丈 通天台から渓谷・(渓谷は洗玉澗(せんぎょくかん)と

称されています)洗玉澗の紅葉。思っていたより綺麗な紅葉です

一旦方丈から外へ出て、通天橋へと向かいます。 |

|

|

通天橋拝観受付所前の庭園の紅葉、

下もみじになっています |

通天橋から

洗玉澗と呼ばれる境内の渓谷には、臥雲橋(がうんきょう)・

通天橋(つうてんきょう)・偃月橋(えんげつきょう)の3つの

橋が架かり、一帯に多くの楓や唐楓の木が植栽されています。 |

|

|

| 開山堂へ続く渡り廊下 |

渡り廊下から方丈と通天台を・・・ |

|

|

| 洗玉澗と呼ばれる境内の渓谷の紅葉 |

正面は開山堂(別名 常楽庵)、左側は普門院

(普門院は只今改修中、2022年に完成するそうです)

開山堂前の庭は池泉鑑賞式庭園になっていました |

|

|

| 開山堂前の門から渡り廊下を見下ろす |

通天橋から方丈方面を・・・

紅葉はもう少し先まで楽しめそうです。 |

|

|

| 通天橋から洗玉澗へと・・・朱塗りの愛染堂 |

洗玉澗の紅葉 下は落ち葉で

埋め尽くされています |

|

|

| 西日に照らされた紅葉は、見ごたえ十分!! |

|

|

| 紅葉と白壁の禅堂 |

禅堂 1347年再建 わが国最古最大、

中世から遺る唯一の坐禅道場 |

|

|

鐘楼と経蔵

遅いと思っていた紅葉も思いのほか良かったし、

ぽかぽか陽気に恵まれ最高でした |

日下門を後に駐車場へと戻ります

駐車場前の喫茶店で焼きそばと珈琲を

頂き高台寺へと向かいます。 |

は京都府京都市東山区にある臨済宗建仁寺派の寺院。山号は鷲峰山(じゅぶさん)。 は京都府京都市東山区にある臨済宗建仁寺派の寺院。山号は鷲峰山(じゅぶさん)。

高台寺は豊臣秀吉の妻であった「北政所(ねね)」が豊臣秀吉の死後に菩提を弔うために建てた寺院です。

境内には四季折々の美しさが楽しめる庭園や開山堂などの多くの重要文化財、高価な蒔絵で飾られた霊廟、

当時の趣を残した茶室、竹林の道など見どころが盛り沢山 |

|

|

拝観受付所へと・・・

拝観料900円(掌美術館・圓徳院含む) |

拝観受付後、右手に湖月庵(こげつあん〉、左手に遺芳庵(いほうあん)と2つの茶室が見えてきます。湖月庵は、裏側(拝観ルートでは見えないのですが)に四畳半茶室である鬼瓦席(おにがわらのせき)が設けられています。鬼瓦席では、現在でも定期的にお茶席が設けられるそうです。 |

|

|

遺芳庵は藁ぶきの屋根と、壁一面に配された円形の

吉野窓(よしのまど)がとても特徴的なかわいらしい茶室です。 |

遺芳庵を抜けてさらに進むと寺の本堂でもある「方丈」が

右側に、左側には開山堂があります |

|

|

方丈は拝観ルートで中に入れます。

こちらのお部屋では、ねね様小袖に写経が出来ます |

方丈前庭である波心庭(はしんてい)がドンと

目の前に広がります。白砂に瓦で龍が・・・ |

|

|

| 美しく印象的な枯山水庭園です。 |

方丈内は撮影禁止になっていました。

創建当初は伏見城の建物を移築したものでしたが焼失し、

現在の建物は大正時代の1912年に再建されたものとのことです。 |

|

|

方丈の出口から靴を履いてさらに境内の奥に進むと、

庭園への入り口である中門が見えてきました。 |

この中門を抜けて中に入ると、国の史跡・名勝に

指定されている高台寺庭園が広がっています。 |

|

|

庭の奥にあるのが江戸時代の1605年に

建てられた重要文化財の開山堂です。 |

開山堂を正面に見て左側の回廊の中央にある少し高い屋根のある建造物が、重要文化財の観月台です。この観月台から、ねねは亡き豊臣秀吉を偲びながら月を眺めたと伝えられています。 |

|

|

この開山堂には、現在は高台寺を臨済宗へと改宗した

中興開山・三江紹益(さんこうじょうえき)の像が祀られており、

天井には狩野山楽(かのうさんらく)により描かれた

龍図が広がります。

龍図は特別な日以外は非公開となります。 |

そして開山堂から向かって右側に延びている回廊が、

臥龍廊(がりょうろう)です。開山堂と霊屋(おたまや)を

結ぶ屋根付きの渡り廊下で、龍の背中に似ているところから

この名前が付いたそう。途中から立ち入り禁止になっていました。 |

|

|

回廊、臥龍廊途中から坂道を上がる、

途中池に映る開山堂を・・・ |

霊屋へと続く道を上っていきます。 |

|

|

| 方丈、開山堂を見下ろす。 |

庭園の東側の池を超えた先にある建物が、江戸時代1605年に

建てられた重要文化財の霊屋(おたまや)です

ねねが地下に埋葬されている場所で、豊臣秀吉とねねの像が

仲睦まじく祀られているお堂。他の場所よりも一段高い場所に

建てられています。今もこの地に眠っていると思うと不思議な

ロマンを感じてしまいます。 |

|

|

霊屋から階段を少し上ると、重要文化財の

傘亭と時雨亭があります。

霊屋からの道は穏やかな雰囲気で情緒たっぷり。 |

上に到着するとまず傘亭があります。 |

|

|

| 傘亭内部 |

傘亭の隣にある二階建ての建物が時雨亭です。

茶室にしては珍しく二階建ての構造。

どちらも茶室で伏見城から移築されたものです。 |

|

|

| 西日の向こうに大きな観音さまの後姿が・・・ |

紅葉に覆われた傘亭と時雨亭 |

|

|

| 傘亭と時雨亭を後に・・・ |

ここから下る拝観ルートには竹林がありとても

風情があり、絶好のフォトスポットです! |

|

|

拝観ルートの最後には風情ある

お抹茶をいただける場所が。 |

高台寺から、ねねの道へと続く道は、台所坂と呼ばれています。

細い通路の脇にはたくさんの木々があり、紅葉がとても綺麗です。 |

|

|

ねねの小径へと・・・

可愛いお店が並んでいます。 |

石塀小路へと・・・ |

|

|

| まるで迷路のようです。 |

三面大黒天尊天へ出てきました。

秀吉の守り本尊で福・健・徳のご利益が

得られるとされる「三面大黒天」 |

|

|

三面大黒天尊天前にある京・洛市「ねね」の2階に

ある掌美術館です。高台寺に伝来した品々や、

豊臣家ゆかりの品が公開されていますが

中は撮影禁止になっていました。 |

圓徳院へと・・・

高台寺の向かいにある圓徳院は、

豊臣秀吉の正室・ねねの終焉の地として知られています。

77歳までの19年間晩年を過ごし、秀吉の菩提を弔うために

建立した高台寺へここから通っていたと言われています。 |

|

|

| 唐門をくぐり中へと・・・。 |

秀吉が西尾家に世話になったお礼として

贈った手水鉢が手前に・・・ |

|

|

| 圓徳院方丈 |

見事な襖絵 |

|

|

| 南庭・・・白砂の線引が印象的な美しいお庭です。 |

方丈内部では写経も出来るようになっていました。 |

|

|

方丈の中には、長谷川等伯(はせがわとうはく)や

現代日本画家が描いた襖絵(ふすまえ)が納められています。 |

かなり近くで見ることができるため、作品の繊細な

タッチや色づかいに思わず見入ってしまいます |

|

|

| そして廊下を渡って、もうひとつの庭園「北庭」へ。 |

廊下には梅図の襖 |

|

|

桜図の襖

桜は高台寺の名物「枝垂れ桜」をモチーフとしており

金箔の上に直描かれています。 |

北庭 国名勝指定になっています。 |

|

|

北庭

ねねは、秀吉との思い出が詰まった伏見城北政所化粧御殿の前庭を移したもので、当時の原型をほぼそのままに留める桃山時代の代表的庭園のひとつです |

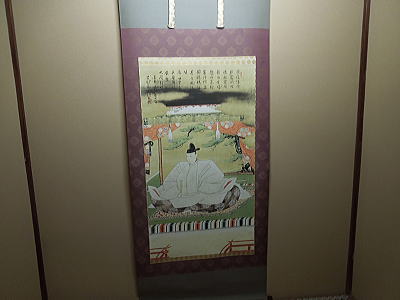

豊臣秀吉公掛け軸 |

|

|

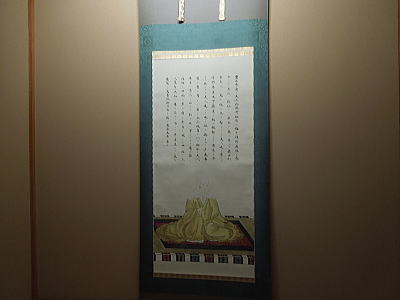

| 北政所(ねね)の掛け軸 |

方丈外から北庭を・・・ |

|

|

圓徳院正門

圓徳院は木下家初代以降歴代藩主の墓が置かれ、

木下家の屋敷となっていた。そのため正門は

長屋門の形態がとられています。 ねねの道へと・・・ |

ねねの道は、豊臣秀吉の正室であったねねが

住んでいたことのある地であることからその名が付けられました。 |

|

|

京都名物の1つでもある人力車も多く往来しています。

美人お二人、許しを得て一枚パチリと |

二条城に向かうにはちょっと時間が早いので、二年坂、三年坂をぶらぶらします。一年坂(一念坂)、二年坂(二寧坂)、三年坂(産寧坂)は、古くから清水寺の参道の一部として栄えてきました。坂道の両側には、京都らしい和風の建物が並び、その多くが土産物屋です |

|

|

| 左側は維新の道 |

坂と名が付いていますが、それほど急な

坂道ではないようです |

|

|

| 三年坂 |

三年坂です。昔ながらの建物が残り、京都の

お菓子や伝統工芸品などの店が営業しています。 |

|

|

ここでUターン

本家「西尾」で八つ橋のお土産購入 |

三年坂から見下ろす |

|

|

着物姿の観光客が多く目につきました

京都の街を気軽に散策できるレンタル着物があるようです。 |

二寧の路地には飲食店の灯りがつき始めています

二条城 「アクアリウム城金魚の舞」へと向かいます。

|

東福寺・高台寺散策後、5時30分過ぎに二条城到着です。

日時指定ファストパス付入場券なので直ぐ入城です。 |

|

|

| 二条城 東大手門もライトアップされています。 |

会場入口に設置された1000匹の金魚が泳ぐ花魁。

江戸の遊郭を表現されており、乱舞する金魚は花魁と

それを目指す女たちを表しています

|

|

|

| 七色に変化する光は、江戸花街の艶やかさを演出 |

|

|

| 1000匹の金魚が乱舞する花魁 |

会場入口には提灯がともされ、

祭り気分を高めてくれています |

|

|

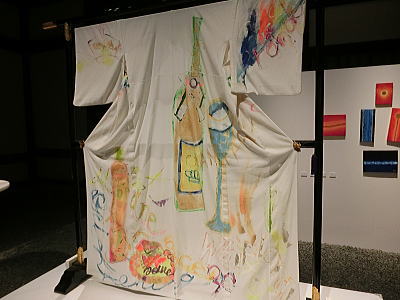

| 台所エリアには京都を代表する老舗から、金魚の絵柄の京友禅が展示されていました |

|

|

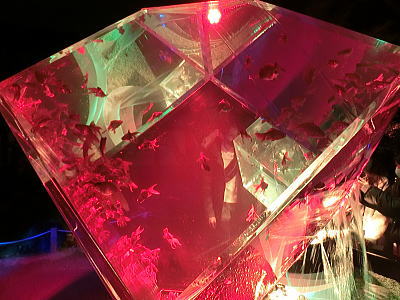

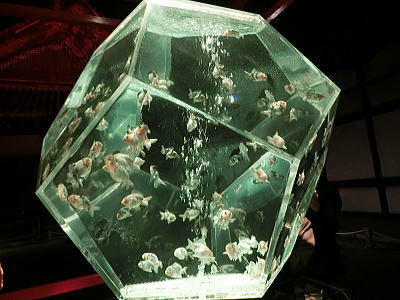

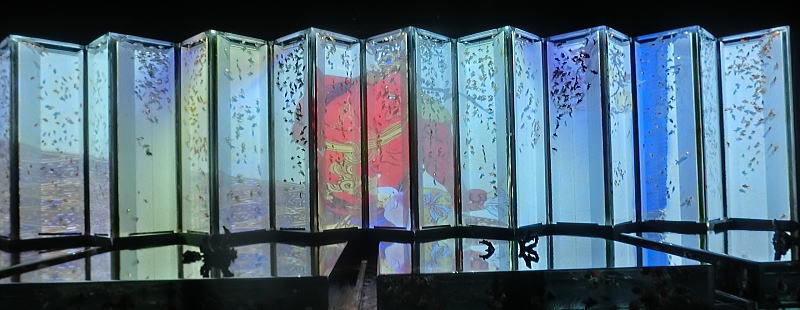

新江戸金魚鉢

江戸時代に親しまれた横から眺める木脇の水槽を、プリズム効果をもたらす透明な多面体の、

水槽として現在に新しい形として蘇らせ、情緒を残しながら未来を感じる作品になっています |

|

|

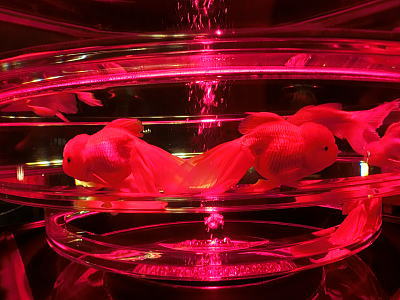

会場のあっちこっちに・・・金魚品評

水面が波立たない円形の水盤を優雅に泳ぐ、金魚を上から楽しむ作品群 |

|

|

| 会場あっちこっちにありましたが、二つとして同じものはありませんでした |

|

|

| サクラリウム・・・水面に舞い散った桜の花びらをモチーフにした作品 |

|

|

サクラリウム・・・中に泳ぐのは桜錦、桜東錦、桜琉金など、 「桜」を冠した金魚達です。

桜色に照らされながら、ゆらゆらと泳ぎます。 |

|

|

ボンボリウム

アクアリウムを照明に見立てた作品。江戸時代から現在に至るまで親しまれている雪洞をイメージされているとか・・・ |

|

|

ボンボリウム

ぼんやりと照らし出される金魚とゆっくり移り変わる光の競演を楽しむことが出来ます |

|

|

三角柱の水槽を組み合わせた高さ2・4メートルの「インフィニトリアム」は、

合わせ鏡のように金魚が増えて見えるふしぎな作品。 |

|

|

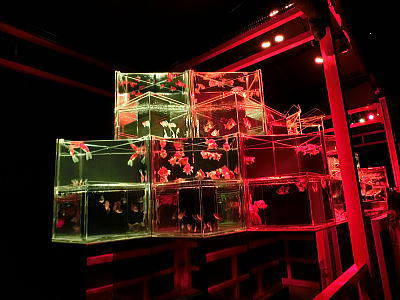

大奥御殿スペシャル

アートアクアリウム代表作「大奥」がさらに進化した作品大奥

美と艶を輝がやかせながら競う大奥の女性たちを金魚に重ね合わせています |

|

|

大奥の左右のインフィニトリアム

色とりどりの照明で美しく舞い競う金魚たちの華やかさも増しています |

|

| 大奥御殿スペシャル・・・巨大な組織となっていった大奥の歴史と重ね合わせられています |

|

|

石庭リウム

色々な物を排して、究極のシンプルで表現された日本庭園の「石庭」において一番最初に排した“水”を、

最後まで残された“石”として表現し、その中に金魚を泳がせた、今までの庭造りの概念を覆す作品です |

|

|

| 石庭リウム |

|

|

アンドンリウム

日本の伝統照明行燈をモチーフにした作品 |

|

|

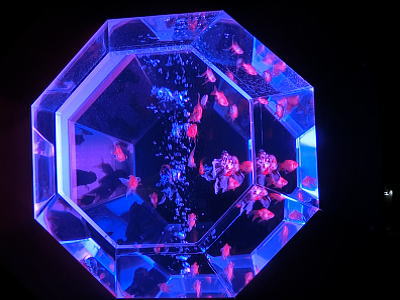

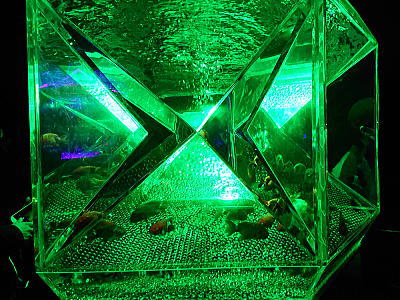

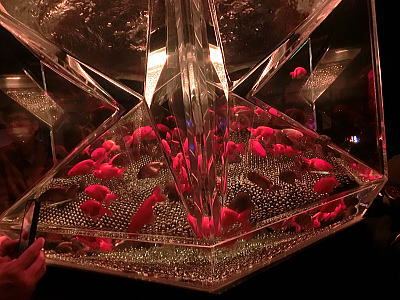

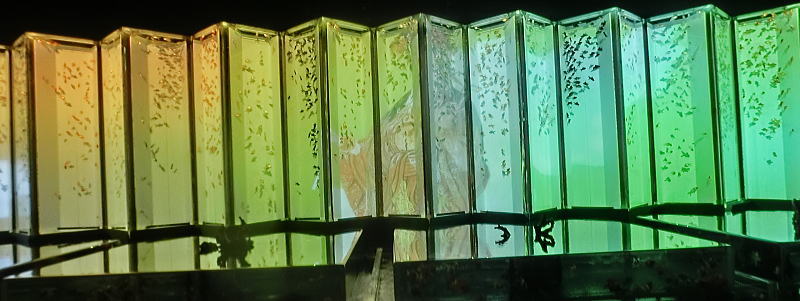

プリズリウムNo12・・

マジカルな視覚をもたらす多面体アクアリウム。 ダイヤモンドのように輝き水槽内に映り込む魚の

群れを照明の代わりに投射された映像が乱反射してプリズム効果を生む作品になっています。 |

|

|

|

|

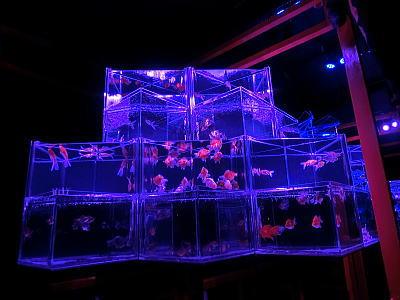

超花魁・・世界最大級の金魚鉢で3000匹の金魚が舞い泳ぎ、七色に輝くライティングと

映像効果により、まさに最高峰の花魁となり見るものを圧倒する作品になっています。 |

|

|

「パラドックスリウム」という作品。垂直に見える面が一切ない特殊な構造をした水槽。

水の鏡面効果を生かして中に泳ぐ魚が様々な見え方をする作品になっています。 |

|

|

| プリズリウム マジカルな視覚をもたらす多面体アクアリウム。 |

|

|

| ギアマンリウム・・・透明な多面体でプリズム効果をもたらすアクアリウム「プリズリウム」の新たな試み |

|

|

| カラフルに変化していく、 ギアマンリウム |

|

|

| ボンボリウムの先に「ロータスリウム」 |

ロータスリウム

「蓮」をモチーフとした約4m四方の荘厳な作品。 |

|

|

蓮は大きく美しい花を咲かせるために濃い泥水を必要とし苦境や困難を乗り越え花を咲かせます。

美しい命の象徴としての「蓮」と「金魚」が、華麗で優美な世界観を表現されています。 |

|

|

| 色鮮やかに変化します どの色も圧巻です。 |

|

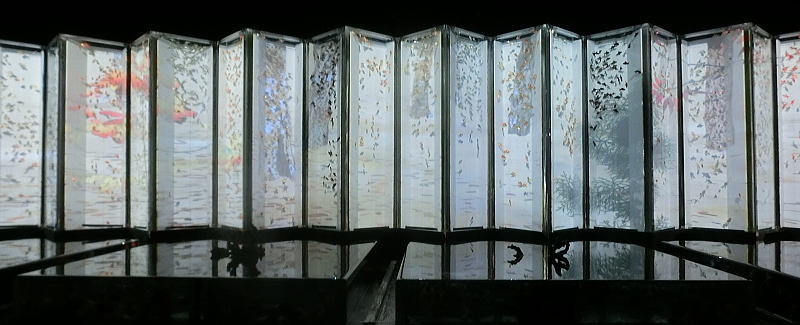

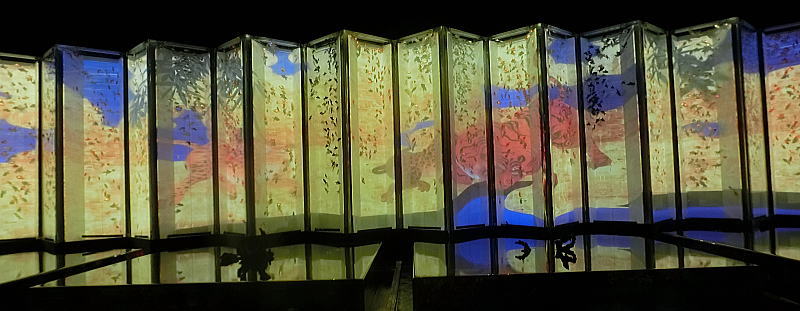

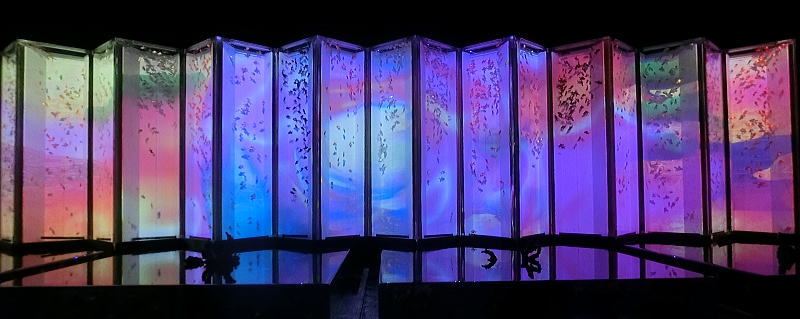

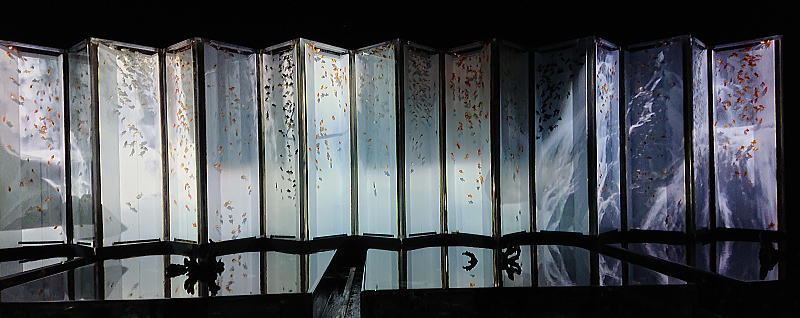

| 大政奉還金魚大屏風 |

|

大政奉還が執り行われた二条城に描かれている、【竹林群虎図】【松鷹図】が取り入れられています。

江戸初期から末期の作品 |

|

| 幅約5.4mにも及ぶ18 連 【ビョウブリウム】による超大型作品です。 |

|

日本の美術史の移り変わりを表現したプロジェクションマッピングによる動く屏風絵を

屏風型のアクアリウムに投射し、その中を金魚が優雅に泳ぎます。 |

|

|

|

|

| 色が変化するとこんなに鮮やかで、見ていて飽きないです |

|

|

| キリコリウム・・江戸時代から伝わる江戸切子を用いた作品 |

|

| 大奥御殿スペシャル前から会場を・・・ |

|

|

| 大奥御殿スペシャルを最後に駐車場へと・・・ |

寒さもなく最高の一日が終わります・・ |