|

|

千光寺ぶらぶら前に昼食です。先日テレビで放送していたお店“しみず食堂”(尾道市東御所町60-8)

で昼食を頂きます。尾道名物 尾道ラーメンを・・・麺はおうどんです。 まぁまぁかな? |

|

|

| 千光寺ロープウェイ乗り場へと・・ |

ロープウェイ片道320円 往復500円

猫の細道を下るので片道だけ買います |

|

|

| 中腹で上り下りが交代します。 |

ロープウェイから千光寺本堂・玉の岩・鐘楼を・・ |

|

|

| 山頂駅 猫ちゃんのお出迎え |

山頂駅到着(15分間隔で運行しています) |

|

|

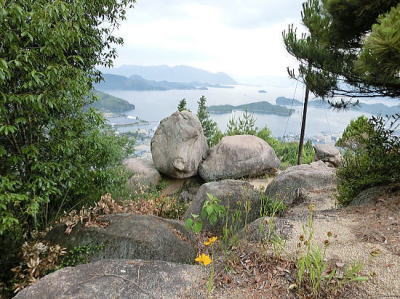

| 山頂駅からの眺め |

レストラングリル展望台とあけぼの像 |

|

ワイドで遠望・・・千光寺の魅力は、なによりこの展望!尾道の街と、対岸の向島の間の海峡「尾道水道」を一望できる

ビュースポットです。東にはしまなみ海道も見え、海道がつなぐ島々まで見渡すことができます。 |

|

|

| 展望台で記念撮影 |

展望台で記念撮影 |

|

|

展望台からは「文学のこみち」と呼ばれる遊歩道を

下りながら千光寺に向かう事ができます。

展望も楽しみつつ、巨石に俳句などが刻まれている

コースになっています。 |

八畳岩の看板を見つけ行ってみました。

前方八畳岩 |

|

|

トカゲに見える木の根っこ、足がリアル

「この枝は上に乗ると危険です」看板が・ |

トンネルのような巨石の下をくぐります。 |

|

|

| 巨石に刻まれた歌碑 (江見 水蔭) |

文学のこみちから尾道大橋を・・・ |

|

|

| 下って来た文学こみちを振り返る。 |

階段の先が千光寺 |

|

|

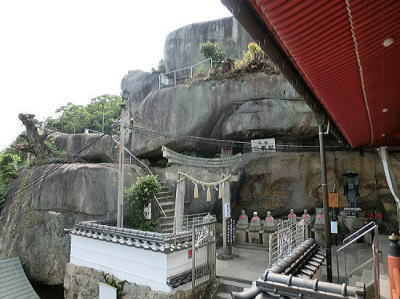

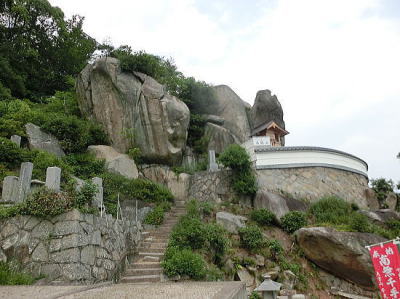

文学のこみちを降りてきて、千光寺に入りました。

巨大な岩肌のすぐ下の僅かなスペースに寺院の

建物があると言う感じです。 |

千光寺境内地図 |

|

|

| 鏡岩 |

鏡岩下部は干支の御本尊さまがお祀りされています。 |

|

|

| 巨石を抜けると千光寺境内 |

大師堂前にある「玉の岩」は、夜になると光る岩が

あったとされ「玉の岩伝説」は、千光寺の名称の由来でも

あります。今は普通の玉が設置されています。 |

|

|

| 大師堂 |

驚音楼 |

|

|

驚音楼からの景観

尾道大橋もはっきり見ることができます。 |

本堂・・大同元年(806年)創建のお寺で、

千手観音をご本尊として祀っている寺院です。 |

|

|

| 本堂舞台からロープウェイ方面を望む |

本堂舞台から眼下を・・・ |

|

|

| 本堂 舞台から三重岩を・・・ |

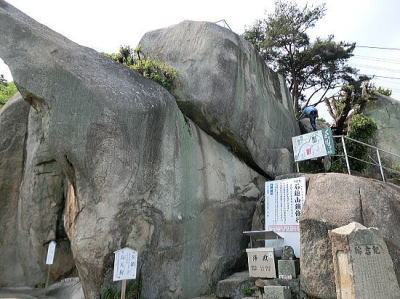

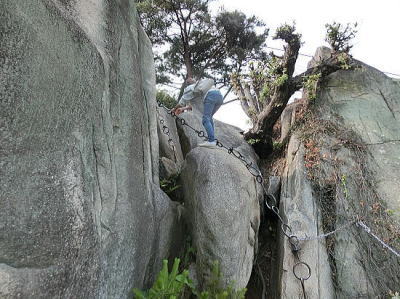

石鎚山鎖修行場へと・・・ |

|

|

| 石鎚山鎖修行場へと・・・ |

まずは友人から・・・続いて私 次は誰か? |

|

|

| 頑張っています |

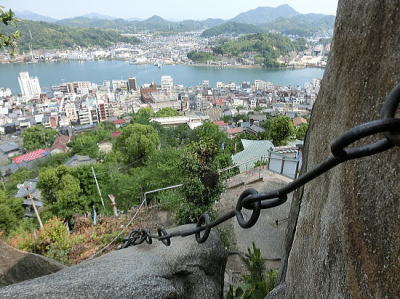

鎖登り途中から眼下を見下ろす。 |

|

|

| 登りきりました。 |

山頂 |

|

|

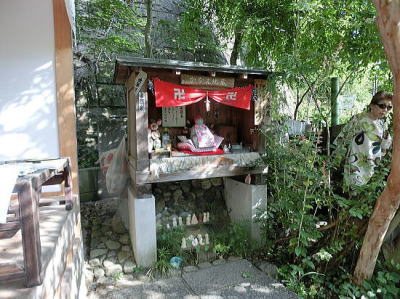

| 山頂に小さな祠 |

記念撮影 結局上ったのは二人だけ・・・ |

|

|

| 山頂から・・下に友人が・・ |

下りは階段で・・・三重岩(鎖修行場)を振り返る。 |

|

|

| 御船岩 |

三十三観音堂 |

|

|

| 本堂を振り返る。 |

毘沙門堂 |

|

|

| 毘沙門堂から 「猫の細道」へと下ります。 |

毘沙門堂から 「猫の細道」へと下ります。 |

|

|

| みはらし亭前に本物のねこちゃん |

はいこっち向いて・・・ |

|

|

千光寺本堂下にある石段を5分ほど下ると、「猫の細道」という名がつけられた細い路地に出ます。

尾道出身の画家・園山春二さんが海で拾ったまん丸の石に猫を描いた“福石猫”を路地に置いたことを

きっかけに、「猫の細道」と呼ばれるようになった小路です。 猫の細道から、天寧寺・海雲塔を見下ろす |

|

|

| 本物の猫ちゃん |

猫の細道に、このような猫の石が

たくさん置いてあります |

|

|

| 撫ぜると無病息災だとか・・・ |

天寧寺・海雲塔まで下ってきました。 |

ロープウェイ乗り場まであとわずか

|

| 宿泊地に行くにはちょっと早いようなので千光寺周辺地図で見つけた、白滝山 五百羅漢に行って見ることにしました。

・・永禄12年(1569年)に、因島村上水軍6代目が布刈瀬戸の見張りどころとして“観音堂”を建立したと伝えられている。その後、柏原伝六という人物が、神道、儒教、仏教に加え、当時禁制の基督教の四大宗教の共通理念を基礎に「一観教」を開き、白滝山上に“清浄世界”を表わそうと、石造の五百羅漢を刻んだといわれています。 ・・永禄12年(1569年)に、因島村上水軍6代目が布刈瀬戸の見張りどころとして“観音堂”を建立したと伝えられている。その後、柏原伝六という人物が、神道、儒教、仏教に加え、当時禁制の基督教の四大宗教の共通理念を基礎に「一観教」を開き、白滝山上に“清浄世界”を表わそうと、石造の五百羅漢を刻んだといわれています。

伝六の墓・・一揆を心配した藩が毒を飲ませたのか、自殺したかは定かではないが1828年3月15日落命

9月下旬ここに埋葬される。

|

|

|

|

| 伝六の墓 |

登山道入口 |

|

|

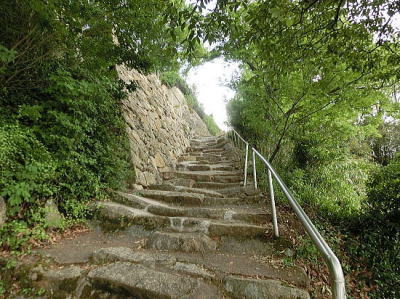

| 立派な山門が見えてきました。 |

山門からまっすく続く石段 |

|

|

| 石段両脇に立派なお地蔵様 |

参道 手入れはされています。 |

|

|

| 参道途中にも沢山の石仏が・・・ |

石仏前で記念撮影 |

|

|

| 途中から山々を・・・ |

岩の上にも・・・ |

|

|

| こっちの岩にも・・・ |

参道脇にも・・・ |

|

|

| “恋母観音”と刻まれています。 |

綺麗に積まれた石垣 |

|

|

| 休憩展望台が見えてきました。 あと一息 |

石段横にも石仏が・・・山門からここまで

約200体の表情が違う石仏があるとか・・ |

|

|

| 前方管理棟 |

管理棟の前にある”多宝塔”高さおよそ6m、

岩の周りに石工の会心作が彫られている。 |

|

|

”天狗三種” 一般の天狗(左)・からす天狗(中)・

赤鼻天狗(右)とお地蔵様 |

”釈迦三尊像”が迎えてくれる。普賢菩薩(左)

釈迦如来(中) 文殊菩薩(右) |

|

|

| ゴリラ岩 |

表情が違う石仏がずらり・・・自分に似た石仏を探す |

|

|

| 西国三十三番札所ご本尊 |

左側 過去七仏・・少年と等身大の北向きに並んだ7体の

立像釈迦が出現する前に入佛さた方々・・

出生が過去になるから過去七佛という・・ |

|

|

| 参道の両側にも石仏(五百羅漢)が並んでいます。 |

全てお顔がどこか違っています。 |

|

|

| 阿弥陀三尊像 |

”一観夫婦の像” 柏原伝六夫婦像ともいう羅漢(石仏)

たちが瀬戸内を見下ろす・・ |

|

|

| ”羅漢と橋”と因島大橋 |

鐘楼 願いを込めて一突き |

|

|

| 海を照らす夕日 正面・小細島 右側・細島 |

裏参道を下ります。途中、うさぎ石 |

|

|

| カエル岩 カエルに見えるか?? |

山門まで下ってきました。約1時間のお参りでした。 |

|

|

料理旅館【せと】18時到着

愛媛県今治市伯方町有津甲1853 ☎0897-72-0946 |

お部屋 |

|

|

| お部屋から・・・ |

夕食 まずは乾杯 ベラ・サザエの刺身・貝の酢味噌・

三種盛り刺身(カンパチ・貝柱・鯛) |

|

|

| 脱皮ガニのから揚げ |

茶わん蒸し |

|

|

| メバル煮つけ |

貝柱の炊き込みご飯 |

|

|

| アサリ味噌汁 |

デザート 美味しかったで~す |

|

|

| 一日目無事終了 寝るまでにもう一飲み酎ハイを注文 |

2019年6月11日、しまなみ海道 2日目です。

行程は生口島・耕三寺、大三島からうさぎの島(大久野島)、本土に戻り竹原町並み散策です。 |

|

|

|

| 朝食場所 |

目の前の海は引き潮 渦が舞ってます。 |

|

|

| 朝食 玉子は目玉焼きに |

味噌汁 ご飯 味噌汁はめちゃ美味しかった。 |

|

|

朝食後は、生口島耕三寺へと・・・

多々良大橋渡ります。 |

耕三寺山門

「耕三寺」は、大阪の元実業家耕三寺耕三が慈母への

報恩感謝の思いを込めて建立された浄土真宗本願寺派の

寺院で「母の寺」と呼ばれています。 |

|

|

| 山門前に咲く蓮の花 |

山門をくぐり中門へと・・・色鮮やかな中門 |

|

|

中門をくぐると万葉の庭と蓮池の

庭が私たちを出迎えてくれます。 |

礼拝堂前に咲く蓮の花 |

|

|

| 礼拝堂 |

アップで・・・最高の時期に訪れました |

|

|

| 五重塔(大慈母塔)を・・・ |

納骨塔として建立されました。 |

|

|

| 五重の塔前から礼拝堂を・・・ |

孝養門と呼ばれる本堂に続く最後の門。

本家、日光東照宮の陽明門と全く同じ比率で

作られているそうです。 |

|

|

法宝蔵五重塔の両サイドには法宝蔵と僧宝蔵があり、

どちらも宝物館となっています。

モデルは四天王寺の金堂だそう。 |

僧宝蔵 |

|

|

| 孝養門左右にある仏像はやさしい顔の仏様です。 |

|

|

| 孝養門左側 信楽殿 |

孝養門右側 至心殿 |

|

|

| 孝養門から五重の塔を望む |

本堂 |

|

|

| 本堂からの孝養門 |

廊下の内側も手抜きなし。 耕三寺の素晴らしさは

まだまだ終わらないようです。 |

|

| 本堂をワイドで・・・ |

|

| 本堂から孝養門をワイドで・・・ |

|

|

地獄出口にある救世観音大尊像。仏旗の五色を取り入れ彩色されてるそうで台座を含めると15メートルの大露仏です

|

八角円堂と紫陽花 |

未来心の丘の入口に到着。ここから階段かエレベーターで上がっていきます。

未来心の丘は耕三寺の境内北側にある5000平方メートルにもおよぶ大理石の庭園で2000年から

オープンしています。広島県出身の彫刻家、杭谷一東(くえたにいっとう)氏が建設指揮・制作をした、

造形の数々は日本にいることを忘れてしまうくらいの世界観に引き込まれます。

ここで使用されているすべての白い大理石は、ミケランジェロのダビデ像などと同じ、

イタリアのカッラーラ地方からコンテナ船で運んできたものというスケールの大きさにも驚きます。 |

|

|

|

| 未来心の丘の入口 |

未来心の丘は大理石だけで造られた白一色の世界 |

|

|

| そよ風の道を進みます。 |

前方は天猫・・・ |

|

|

| ノーゼンカズラの花の先に真っ白の世界が広がっています。 |

風の四季と題された穴からの眺め |

|

|

| 最上部は白一色の世界です。 |

未来心の一番高い所から瀬戸田の街並みを・・・ |

|

|

未来心の丘の中央にそびえ立つ

「光明(こうみょう)の塔」 |

敷地内で一番高い場所にあり、すべてを見渡せるため

撮影スポットとしても一番人気です。

|

千仏洞地獄峡へと・・

耕三寺のおすすめスポットは長い洞窟に造られた「地獄めぐり」

石仏1000体を以て地獄と極楽を顕わさてれいます。昭和30年に起工、39年に完成。 |

|

|

| 千仏洞入り口 |

入口入るとすぐに石像たちが出迎えてくれます。 |

|

|

| 入口入るとすぐに石像たちが出迎えてくれます。 |

閻魔大王が地獄行か 極楽かの判定が・・・ |

|

|

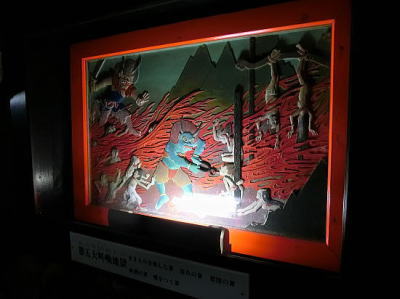

火の車 地獄行

隧道には地獄極楽画図の額数十面が源信僧都の

往生要集を視覚的に理解できるように奉懸している。 |

第五大叫喚地獄 生き物を殺した罪 |

|

|

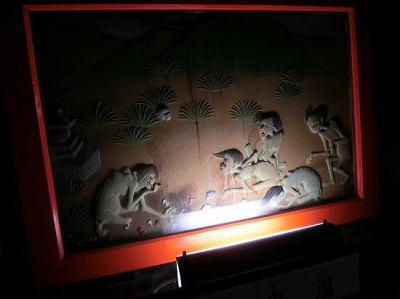

| 餓鬼道 |

人間道(死の苦しみ) |

|

|

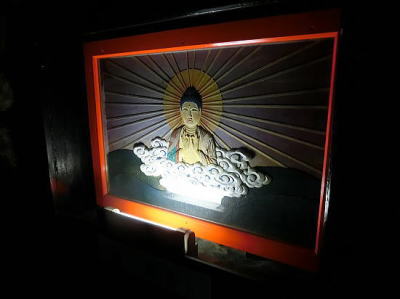

| 独覚 |

極楽道を過ぎ・・・ |

|

|

| 橋を渡ると・・・ |

高さ10m広さ数10平方メートルの同室があり、

仏諸尊千体を奉安、滝が流れています |

|

|

| 天井からの灯りに照らされた石像たち。 |

石像に囲まれながら階段を上ると |

|

|

| 出口が見えてきました。 |

地獄口 出口 |

|

|

| 本堂と蓮の花 |

中門と蓮の花 |

次の目的地、大久島 生口島から大三島盛港まで移動 乗船時間13時35分

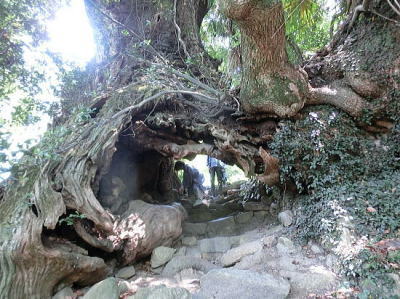

2時間以上時間があります。スマホで近くの観光で検索すると「生樹の御門」と興味をそそる写真が早速行って見ることにしました。

御門までの道のりが狭く四苦八苦やっと御門到着。写真を撮りさぁー 大三島へと・・・

狭い道を下ります。どこでどう間違えたのか、尚狭く両脇石垣バックも困難 前進のみ

車の傷も覚悟の上、ゆっくりゆっくり進みやっと脱出 喉からから 脚がくがく・・・ |

|

|

|

大山祇神社の神宮寺の奥の院への参道に、一際大きな樹があります。

その樹のことを、「生樹の御門(いききのごもん)」と言います。

樹齢三千年、根回り約30mのこの巨大な樹は、愛媛県の天然記念物。

名前は、生きた樹でできた門という意味で、昔の人々は、この樹をくぐって奥の院へ参拝していました。 |

|

|

| くぐり、奥ノ院へと・・・ |

大山祇神社 奥ノ院 |

|

|

| 奥ノ院からの生樹の御門 |

悠久の時を経て今も生きる樹。生樹の御門 |

車脱出後、大久野島へと・・・

大久野島は広島と愛媛の間に浮かぶ周囲4.3kmの小さな島で、民家ゼロの島内に野生の

うさぎ約700匹が暮らしています。 |

|

|

| 大三島の盛港から乗船時間は約15分のプチ船旅 |

大久野島到着 |

|

|

フェリーを降りると早速あっちこっちにうさぎが!

世界でも珍しいウサギワンダーランドです。 |

餌を持っていると駆け寄って来ます。

うさぎ達みんな必死に食べています。 |

|

|

| もう無いです。 |

傍を通ると駆け寄ってきます。 |

|

|

| ぶらぶら散策です。キャンプもできるようです。 |

ずっと見てても飽きないです。 |

|

|

| 沢山いる分、うさぎの排泄物もたくさんあります。 |

毒ガス資料館当時の島の歴史を知ることができます。

時間ないのでスルーです。今ではうさぎで有名な

大久野島ですが、第二次世界大戦中は毒ガスの島として

地図から消されていたことがあります。 |

|

|

| 陶磁器製毒ガス製造器具展示場 |

フェリー乗り場で寝そべるウサギ 寝姿もキュート |

大久野島から竹原町並み保存地区へ・・・

「竹原市」は、古くは京都下鴨神社の荘園として、戦国期には竹原小早川氏の、江戸期には

広島藩浅野家の領地として発展し、江戸後期には、製塩業・酒造業で大いに栄えました。 |

|

|

| 現在の暮らしと歴史文化が共存する町並み散策です。 |

1982年に国の指定を受けた町並み保存地区は

江戸時代の建物が今も残されています。 |

|

|

| 板屋小路から本町通りへと・・ |

江戸期そのままの風情が残る

「竹原」の「まち並み保存地区」 |

|

|

| ほり川醤油店 |

お好み焼き“ほり川”前で記念撮影 |

|

|

西方寺・・この石段はすべて1枚岩でできていて、普通の

石段より段が低く、奥行きがあるのも特徴とのこと。

長い石段ですが、歩きやすい設計なんだそうです。 |

西方寺 本堂 |

|

|

| 本堂から竹原の町並みを・・ |

京都「清水寺」のような舞台づくり

普明閣は二重屋根の舞台づくりで、柱は朱塗り。1758

(宝暦8)年に京都の清水寺を模して建立されたそうです。 |

|

|

| お詣りします。 |

舞台からは市街も一望

自由に見学することができ、舞台に上がることもできます。

まわりに高い建物がないことから、市街や町並み保存地区を

見渡すことができます。 |

|

|

竹原で初めて郵便局として使われたこの建物。

明治4年に建てられ、明治7年に郵便取扱所として

使われるようになりました。そして昭和9年本川の

ほとりに移転するまでの60年間、

竹原の郵便局として市民に親しまれてきました。 |

保存地区ぶらぶら |

|

|

| タイムスリップしたようです。 |

ゆかり 喫茶店のようですが、当分休業の張り紙が・・・ |

|

|

憧憬の広場に「日本のウイスキーの父」と

呼ばれる竹鶴政孝&リタ像 |

レトロモダンな洋風建築の竹原氏歴史民族資料館 |

|

|

| まちなみ竹工房の先にあるお抱え地蔵へと・・ |

お抱え地蔵・・願い事をしながら抱える“お抱え地蔵”

軽ければ願いが叶うかも? |

|

|

| 竹原町並みメインストリート |

龍頭山照蓮寺 山門 |

|

|

| 本堂 |

お好み焼き ほり川で夕食 |

|

|

| お連れさん達何かに夢中 寄って見ると・・・ |

❤型の格子 思わぬ処で嬉しい発見。きっと昔の人も

おしゃれなものが大好きだったんだろう。 |

|

|

町並み保存地区の中にある代表的な商家の建物です。

唐破風の屋根や庇、出格子など、堂々とした構えが

印象的です。江戸時代末期、文政の頃に建てられ、

明治12年に改築されたもので、往時には、製塩業や

醸造業など手広く商いをしていたといいます。 |

保存地区メインストーリを後に駐車場へと・・・ |

|

|

| お家の軒先に |

ミッキーマウスとか・・・

楽しい2日間無事終了 帰路に |